Analog Discovery2 でケルビンプローブを使用してインピーダンス測定用アダプタの製作と検証と評価する。

1. 背景

AnalogDiscovery2にはインピーダンス測定専用のアダプタが用意されている。

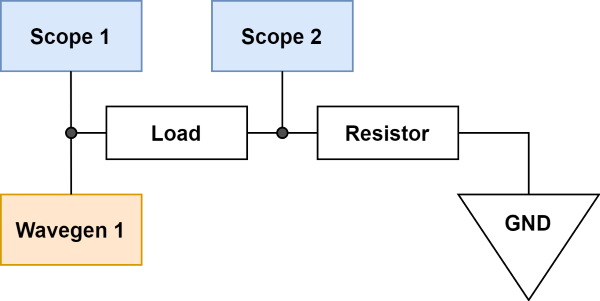

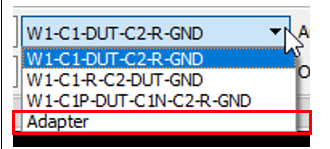

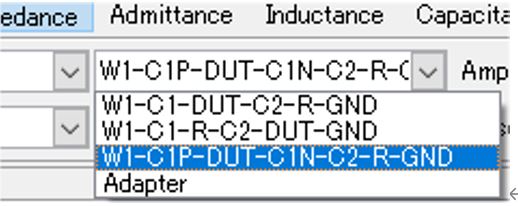

このアダプタを使用する前提で接続方法の項目で[Adapter]を選択すると上記の[Resistor]の値をGUIの選択項目従って自動的に切り替えてくれる。

これはこれで便利なのですが・・・

このインピーダンス測定用アダプタを使用することを前提であればこれでもいいのだが、測定したいDUT(被測定デバイス)によっては測定しにくいものもあり、ケルビンプローブを用いて測定したいときもある。

幸いAnalogDiscovery2のインピーダンス測定接続トポロジーではFigure 2-1に示す形態を選択できるようになっている。

ケルビンプローブなど少し離れたところのデバイスを測定したい場合は「W1-C1P-DUT-C1N-C2-R-GND」が望ましい。

今回はケルビンプローブを使用するための接続アダプタを製作する。

2. 概要設計

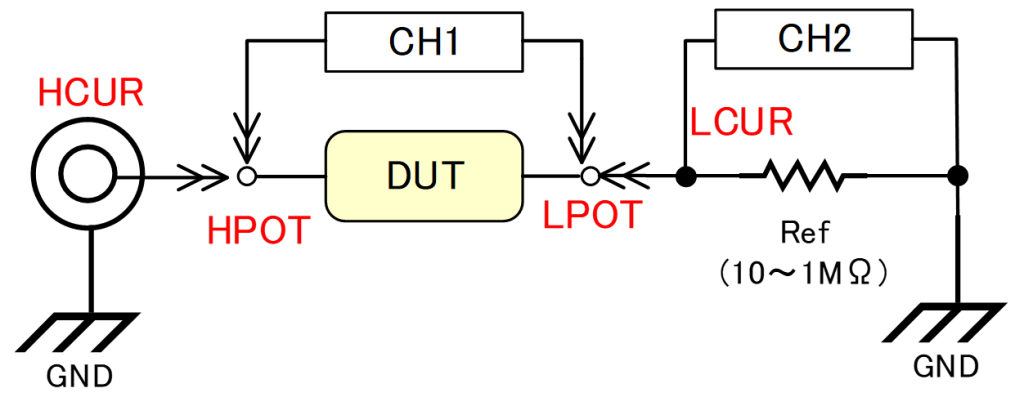

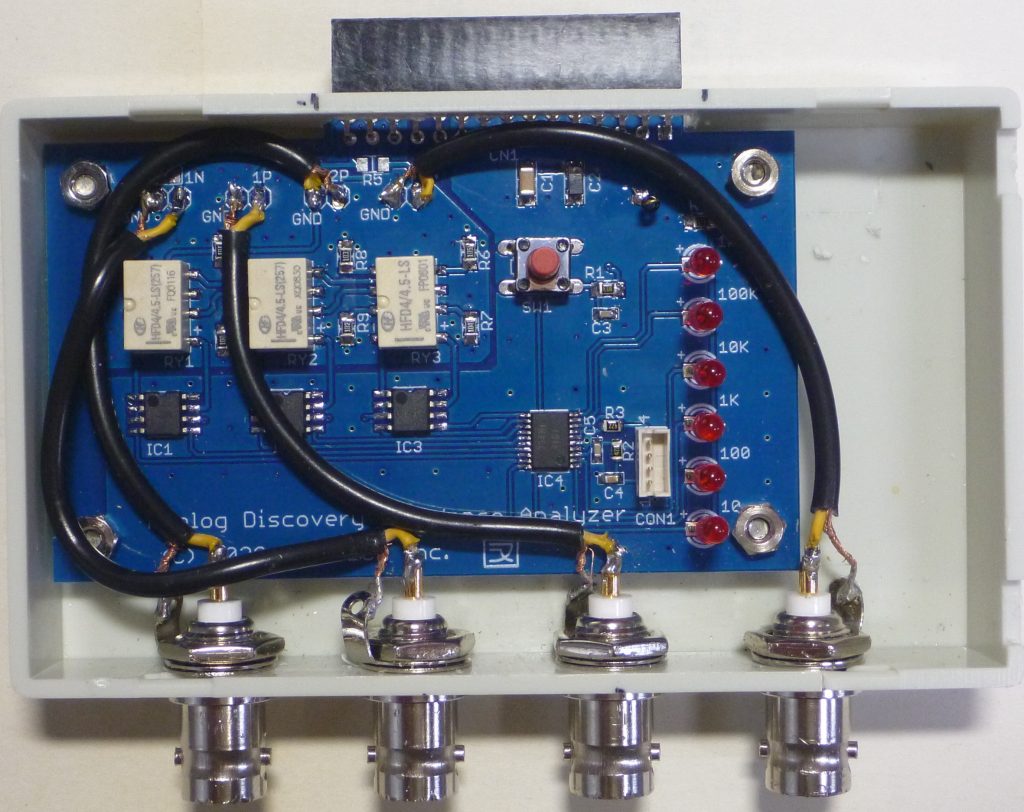

AnalogDiscovery2のインピーダンス測定機能を使用してFRA測定を行ためのアダプタの構成ブロックは以下のようになっている。一般的に4端子法で測定できるようにBNC経由ケルビンプローブを使用可能な構成となっている。Kelvin probeの効能についてはこちらを参照してください。

ここでリファレンス抵抗Refはアダプタ内部で10,100,1k,10k,100k,1MEGΩの抵抗を選択するようになっている。

CH1はDUTに印加される電圧測定、CH2はDUTに流れる電流を測定する。”HCUR”からは100Hz~25MHzの正弦波信号源となっており、CH1,CH2で測定される振幅、位相からDUTのインピーダンスを測定する。

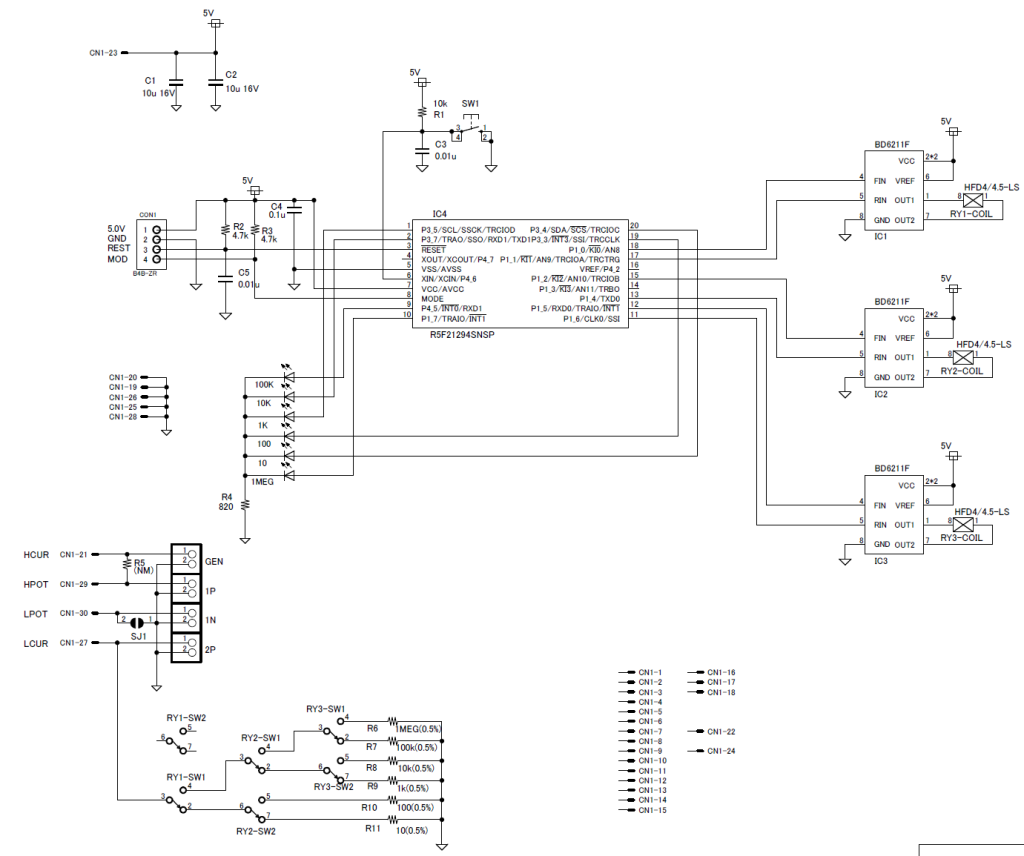

3. 回路図

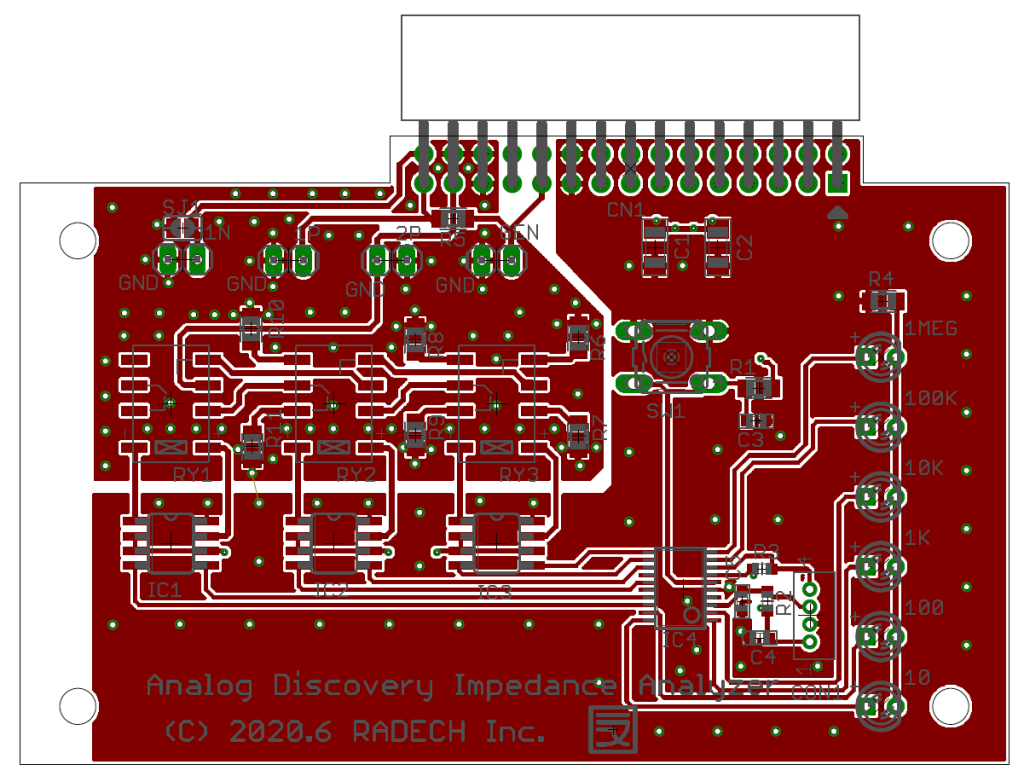

4. PWBと実装

GNDを制御部(マイコン)とアナログ部で分ける

5. S/W

マイコンはR8C/R5F21294SNSPを使用。特に難しいものではなく、ボタンを押したらIO出力を組み合わせてリレーの接続のON/OFFをおこなう。選択されているLEDを点灯させて、設定内容はマイコン内部の不揮発メモリに保存。(この程度はおまけみたいなもの)

6. 評価

6.1 評価で使用する資料

6.2 評価試験形態

7. 測定結果

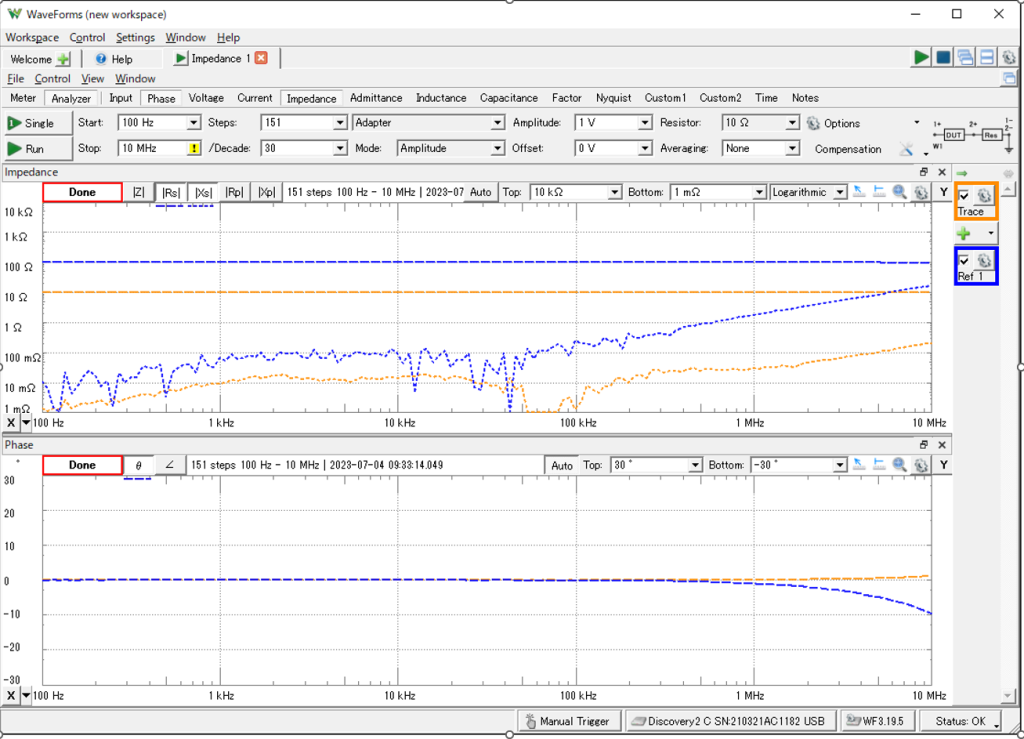

7.1 抵抗のインピーダンスを測定

これらは純粋抵抗体なので、ほぼRsの成分だけになる。10MHzあたりでXs(誘導リアクタンス) 成分が大きくなるのはディスクリート抵抗のリード部分のL性が見えてくるからだと推測される。 全体としては想定通りの結果。

100kHzあたりから回り始めるが、キャリブレーションや接触の仕方による影響もあるかもしれない。

接続形態#1よりはL成分の影響は大きく見えるが500kHzあたりまでは特に問題ない。

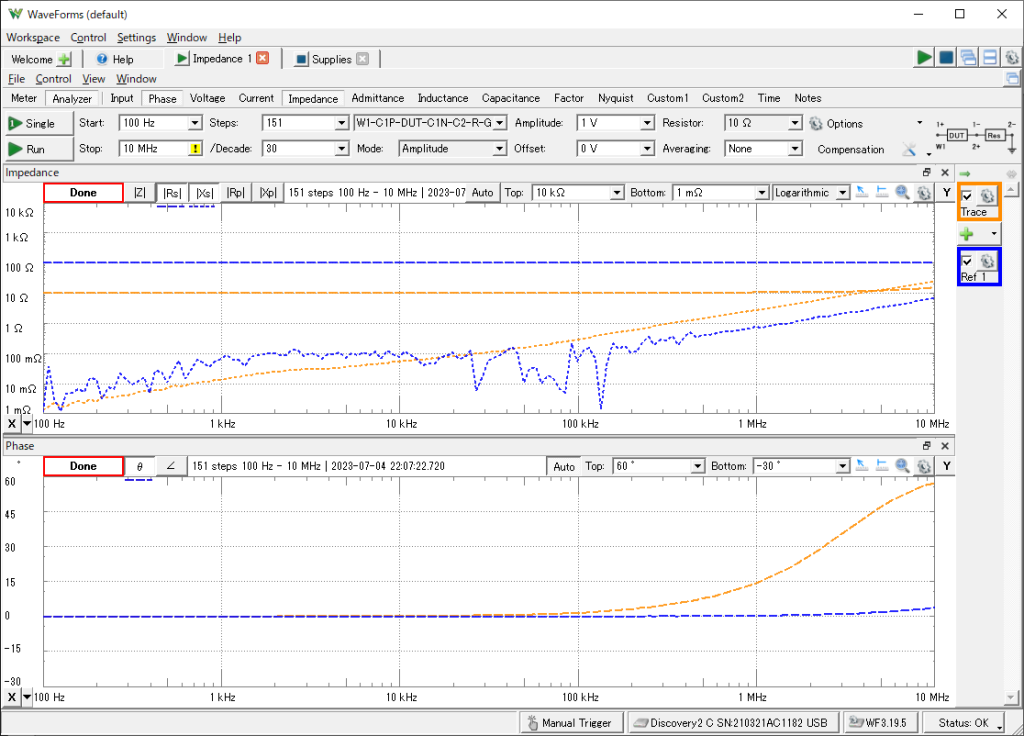

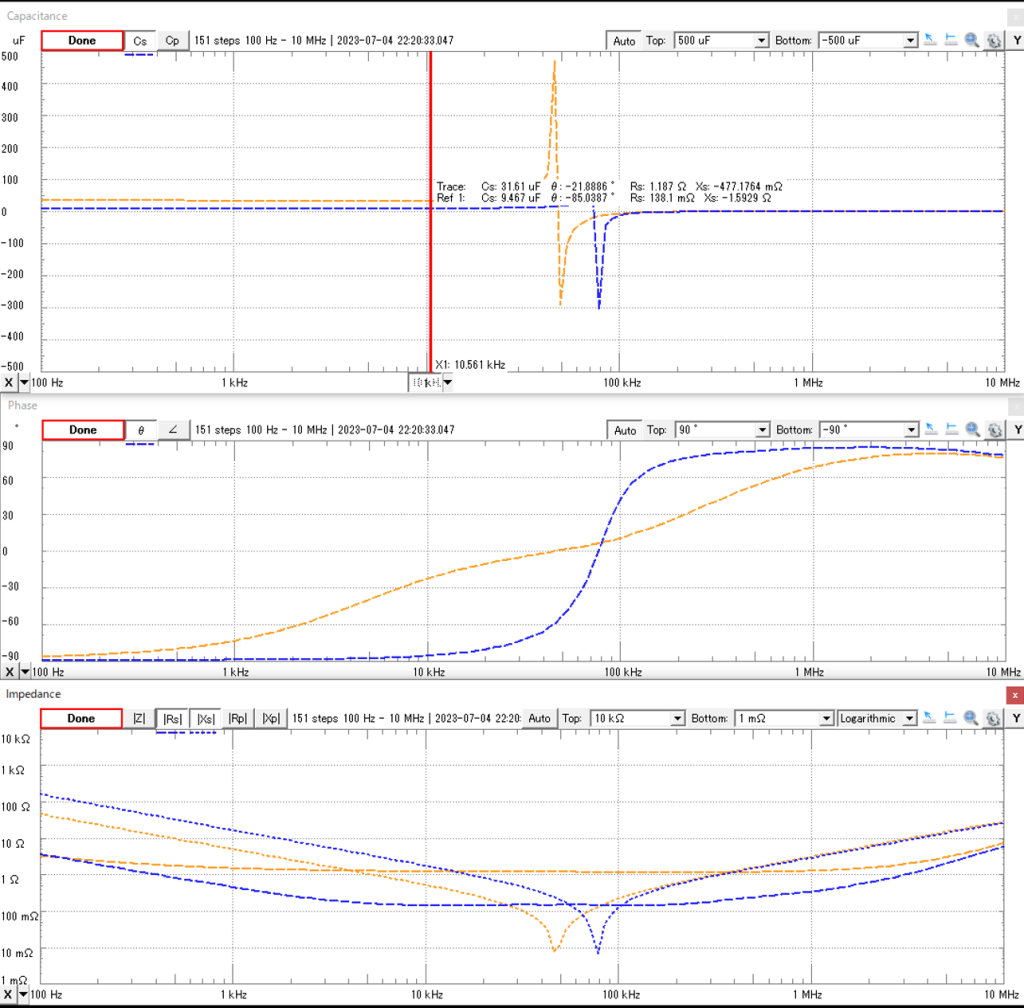

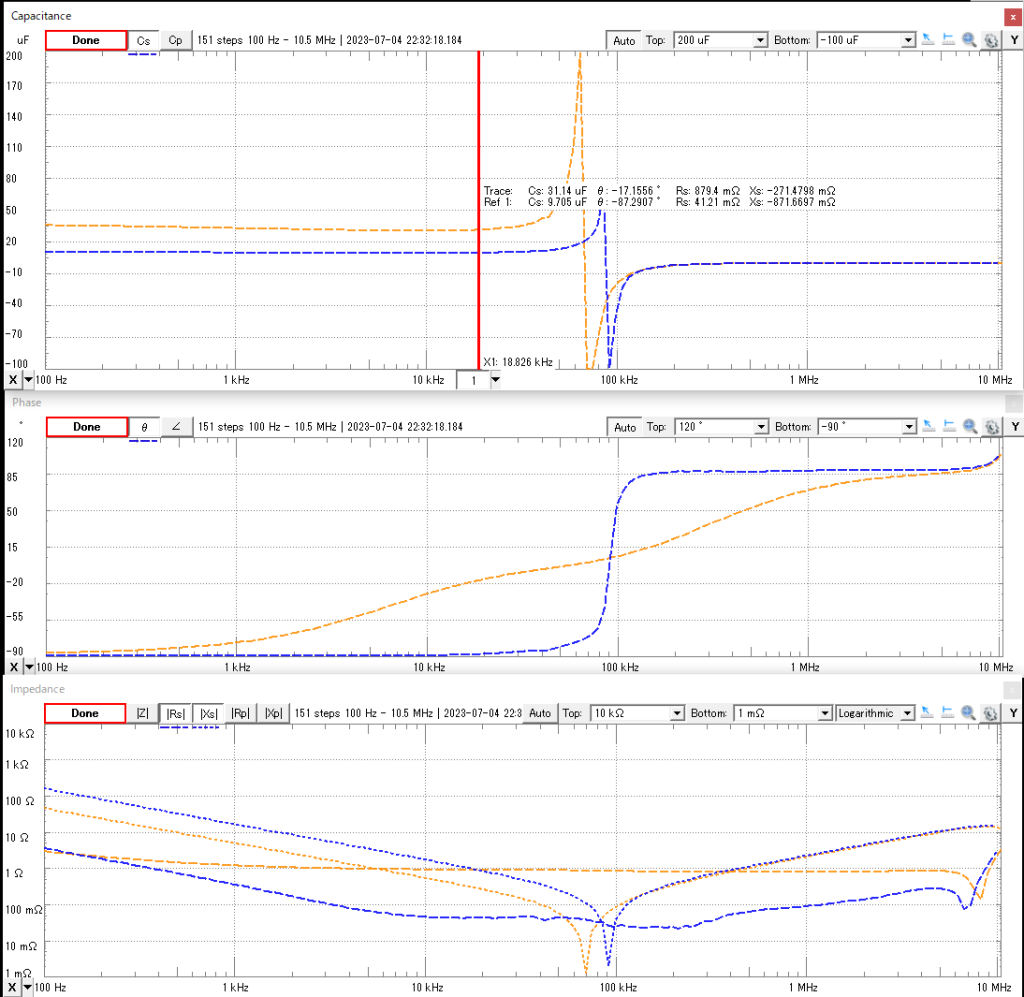

7.2 コンデンサのインピーダンスを測定

この接続は配線長が一番短く構成できるので自己共振周波数も500kHzくらいとなり一番高くなった。

コンデンサの自己共振周波数は構造的な要因からケミコンの方が少し低い。 一方で容量のついてはセラミック、ケミコン共に誤差範囲内である。(かなり測定としては優秀)

変換アダプタを経由している状態であれば共振周波数はあまり変わらないのかもしれない。 自己共振点より高い周波数ではコンデンサではなくコイルの性質が見えてくるので注意が必要。

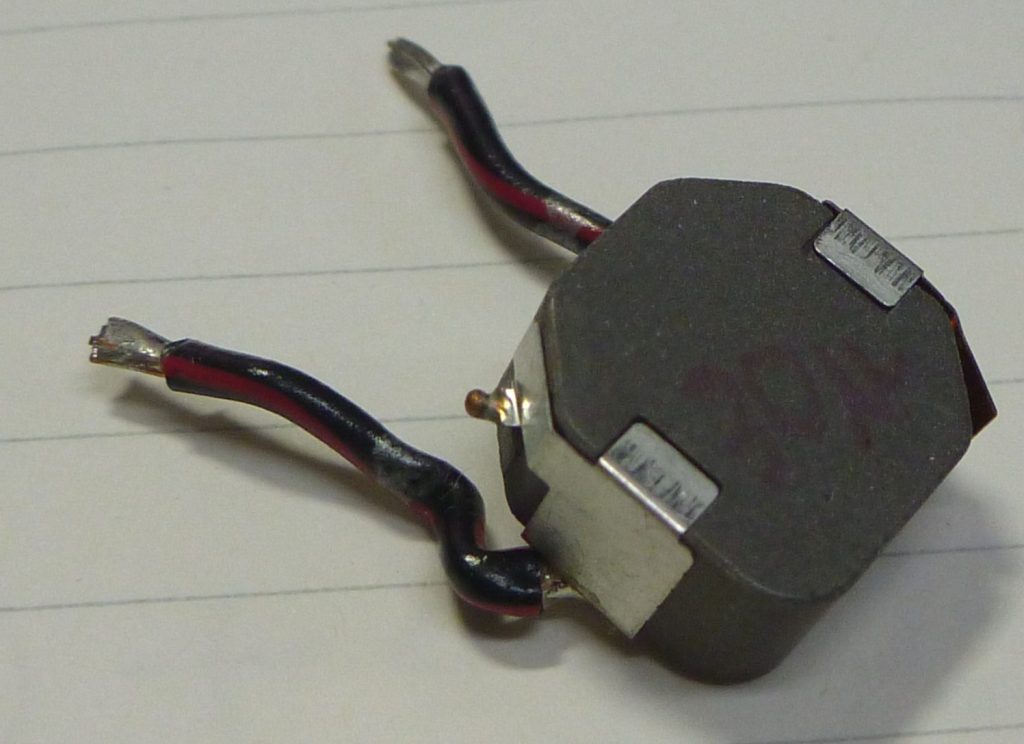

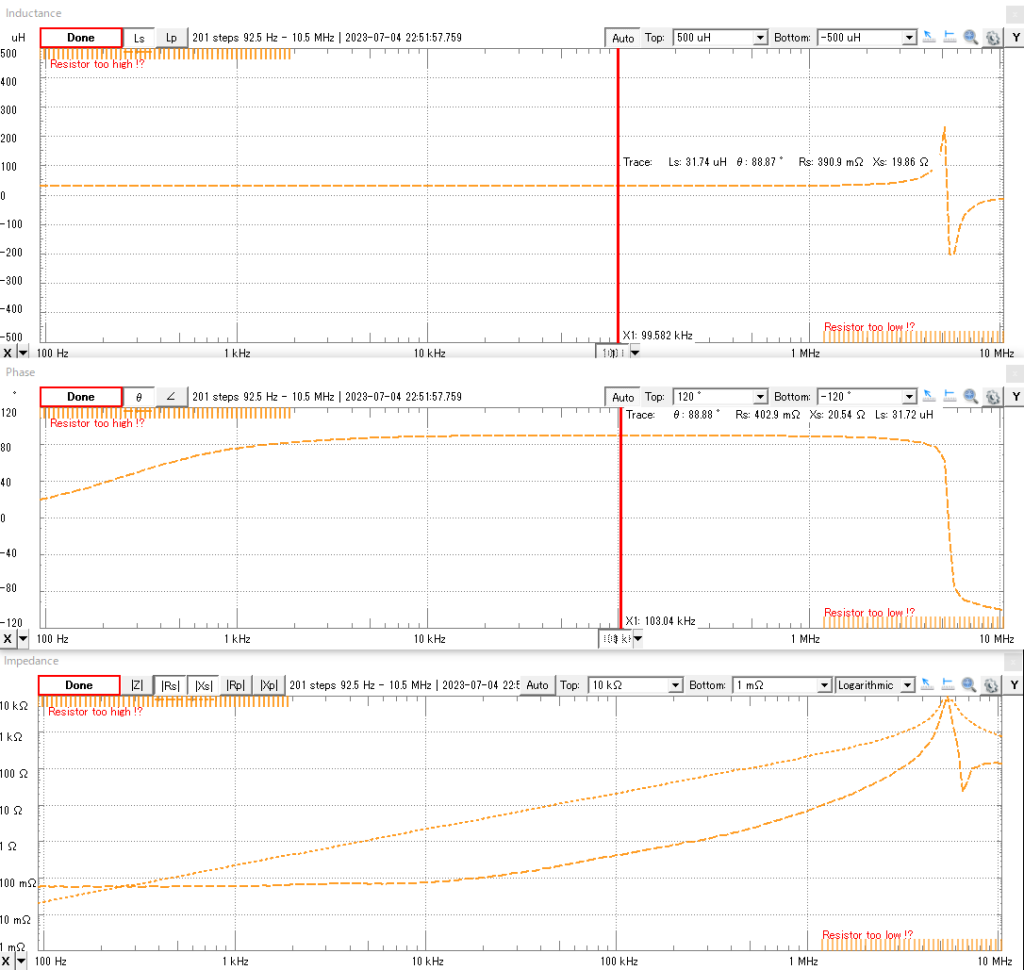

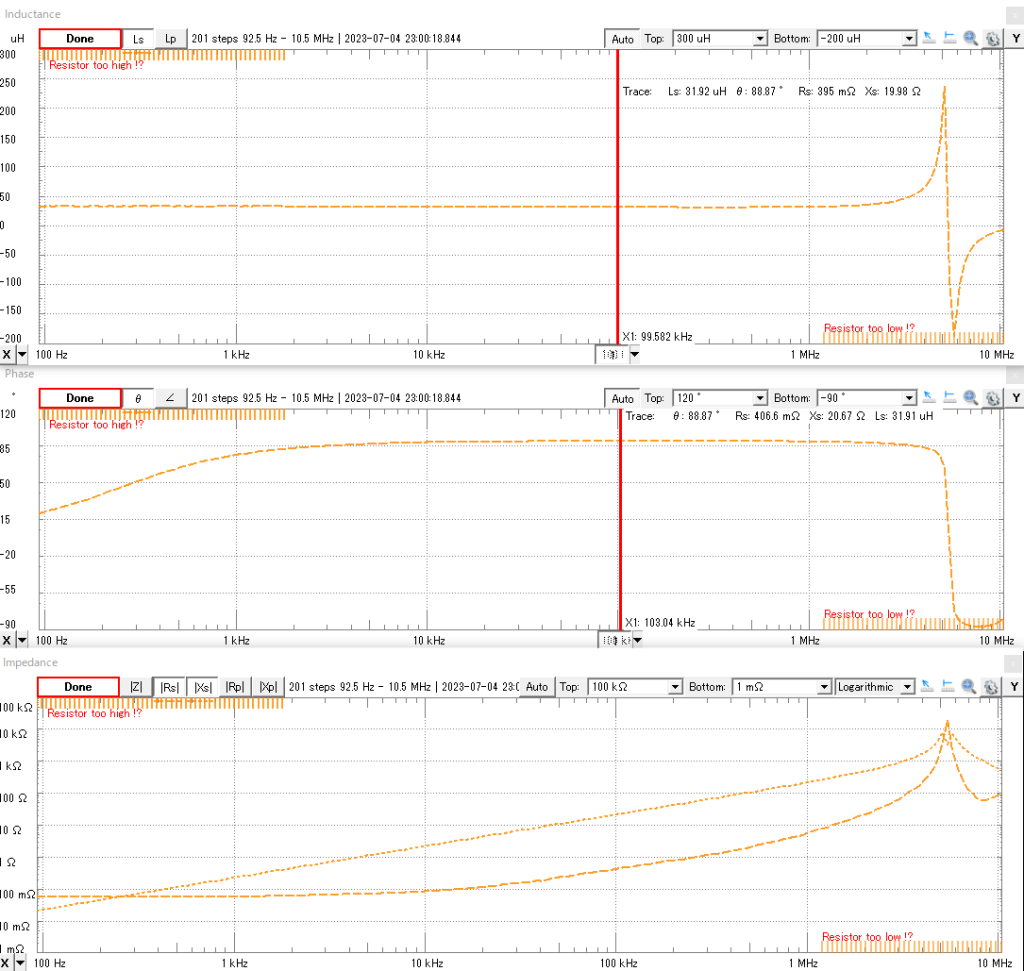

7.3 コイルのインジケータ測定

コイルはコンデンサと比較して自己共振周波数高く90度位相が早くなっている部分が広範囲に及んでいる。(理想的なL成分は位相が90度早くなる)

このケースでは「接続形態#1」とほとんど変わらないので、ケルビンプローブとしての利用に意味がある。

8. まとめ

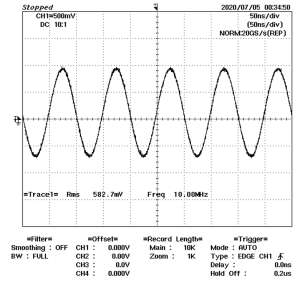

接続形態#3で示す

ケルビンプローブの先で測定しても上記のように割ときれいな信号が観測できる。ということで、信号ソースの品質が悪いわけではなく、単純にケルビンプローブの長さで信号が乱れているように感じる。10MHzまででみるとケルビンプローブはかなりしんどくなってくるので200kHzあたりが使える範囲。 使い勝手やDUTの形状にあまり影響を受けたくないときはケルビンプローブを用い、200kHz以上の高い周波数領域まで見たいのであれば小型のコネクタ接触型のインピーダンス測定アダプタ基板を使ったほうがよい。